カネビンフレームワークとは

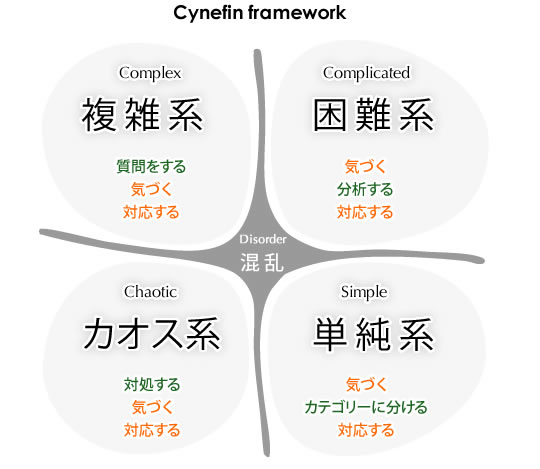

イギリスのディビッド・スノードン教授が世の中のシステムを洗い出し、その中に起こるあらゆる問題は、以下の図ように分類できると研究成果を発表しました。これをカネビン(Cynefin)フレームワークと言います。

複雑な状況下での意思決定に役立てることができるモデルです。特に、組織開発やリーダーシップ、イノベーションなど、現在の複雑系の問題分野には、他の分野と違ったアプローチが必要であることが分かります。

カネビンフレームワークの四つの領域

カネビンフレームワークの図です。

なるべく単純化して説明します。

単純系(Simple系)

単純系は原因と結果が明確な問題です。

- 車が動かないのはガソリンがない

というような明白な問題で解決策も明快です。

困難系(Complicated系)

困難系の現象は特定の原因で起こるのですが、その原因は該当するシステムの深い理解を持っている人にしか見つけることができないものです。

例えば、

- 大手電話会社の通信が一時機能しなくなり、120万人に影響を与える問題が発生した

- JR東日本が導入した新型車両が3か所で同じ日に稼働できなくなった。

これらのケースには特定の原因はあるのですが、通信や鉄道に精通しているエンジニアでないとその原因究明と対応策は打つことができません。

複雑系(Complex系)

この問題は原因と結果が明確にわからない問題です。

あるいは、解決した後から原因がわかる問題です。

企業経営や組織運営をする際にこの複雑系の問題に直面します。

- 離職を防止したい

- 営業が不振だ。売り上げを上げる営業部隊になってほしい。

- 社員が受け身だ。主体的に仕事をするようになってほしい

- 商品開発力をあげるために、創造力を発揮してもらいたい

これらの問題は原因をいくら追求しても、真の原因が見つからないものです。解決するには、単純系や困難系の問題解決とは違う形のアプローチが必要です。

混沌系(Chaos系)

混沌系は原因と結果の関係が不明なのですが、すぐに行動しないと状況がさらに悪化するような課題です。

- 津波で、原子力発電所が大きな被害を受けた。このままでは大爆発するかもしれない。

- 大事な代理店が製品不良でクレームを言ってきた。顧客に迷惑をかけたようだ。

このような課題には原因を追究している時間はありません。すぐに対処する必要があります。対応した後で、教訓をもとに、リスクに対するマネジメントを強化するしかないのです。

混乱(Disorder)

どの問題かまだ判断できない課題です。

問題を解決して行くうちに上記の4つのうちのどの部分に属するかがわかってきます。

カネビンフレームワークとポジティブ組織開発

複雑系の問題で示したように企業や組織の問題の多くは、原因が明確につかむことができません。

原因が複雑に絡んでおり、多岐にわたることが多くあります。

企業内の人は問題解決というと、「真の原因追求をすれば解決できる」と思っている人が多く、間違った解決方法を適用しがちです。「なぜできないのだ」「なぜこんなことが起こるんだ」と原因を追求して行くうちに、組織内の雰囲気は悪化し、モラルやエンゲージメントは下がってしまいます。度が過ぎるとハラスメントと言われることもあったりします。

そこで必要なのが組織全体の活動や文化をポジティブに見直すこと。

複雑系の問題を解決するには組織開発、特にポジティブな組織開発が必要なのです。

ポジティブ組織開発では、原因がどこにあるかではなく、未来に向かって考えます。

ワークショップや研修、そして、コーチングなどの方法を駆使して、社員の皆さんに、以下のような問いの答えを考えてもらい、実行するのです。

- 我々はどのような組織になりたいのか?

- それを実現する方法は何か?

- 我々のどのような強みや良さを使っていけるのか?

- 多くの方法から何を選んで実施するのが最適か?

- 誰がいつまでに何を実行して実現するのか?

こんなことを組織の全員を巻き込んで一緒になって考え、ありたい姿に向かって進みます。