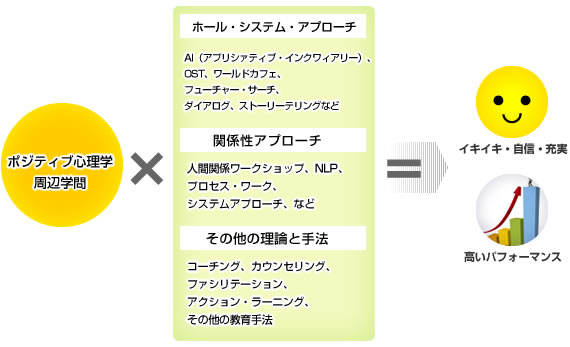

ポジティブ組織開発でポジティブ心理学を基盤におく理由

ポジティブ心理学は、ひとがイキイキと働き、最大の機能を発揮するための科学的研究です。「ひとづくり・組織づくり」には、ポジティブ心理学の理論が役立ちます。

ポジティブ心理学の理論の例を挙げると以下のようなものです。

- 強みを活用しているひとは、自信があり、充実して、目標を達成する確率が高く、困難にあっても乗り越える力が強い。(Alex Linley, 2008)

- 人はポジティブな感情が豊かになると創造性が豊かになる。そして、ポジティブ感情は人の視野を広げ、社会的な、身体的な、そして知的なスキルを作り出す。(Fredrickson, 2001)

- 人がより良い職場をつくり、よりよい人生を創るために、PERMAという概念にまとめている。(マーチン・セリグマン 2011)

- 1、Positive Emotion (ポジティブ感情)、

- 2、Engagement (エンゲージメント)、

- 3、Relationship (関係性)、

- 4、Meaning (意味)、

- 5、(Achievement) 達成である。(

ポジティブ心理学には、まだまだ、様々な学問分野があり科学的に立証された理論や研究結果が多数あります。このような理論をベースにおきながら、他の手法も交えて、「ひとづくり・組織づくり」をして行きます。

ポジティブ心理学の理論のままでは使いにくいので、これを手法や理論で「翻訳」します。ワークショップや、研修の中に入れて、イキイキとした「ひとづくり・組織づくり」をめざすのが私たちの「ポジティブ組織開発」です。

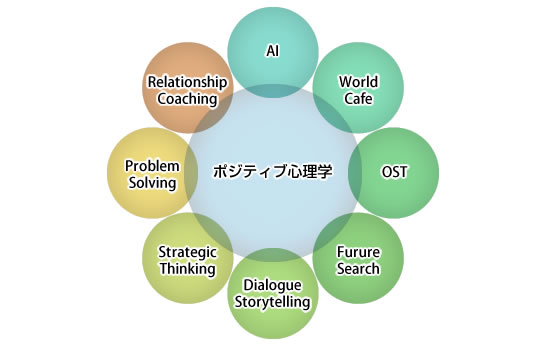

特に、組織開発コンサルティングでは、以下のような主要を使うことが多くなります。

ポジティブ心理学の成果を実現するAI(アプリシエイティブ・インクワィアリー)

前述のように、成果を向上するためには、多くのツールを使いますが、その中でも力を入れているのが、「AI(アプリシエイティブ・インクワィアリー)」です。

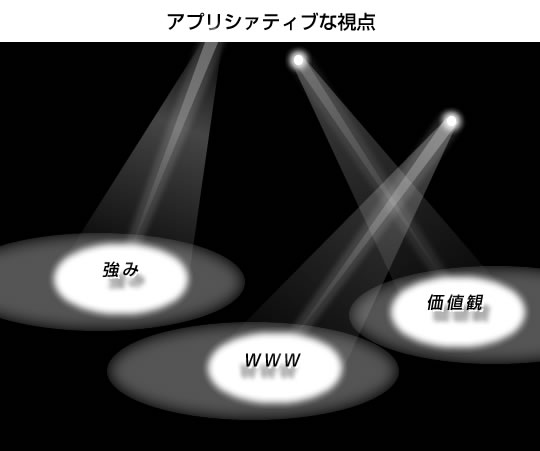

ここで言う、アプリシエイティブにコンサルティングをするというのは、次の3つに、特に力を入れて見ていくことです。それは、強みWWW (What Works Well、うまくいっていること)・価値観です。この3つに光を当てて見ていきます。

現状を否定しない。良いことは続ける。

うまくいっていることと、うまくいかないことを分けるのは意味があります。コンサルティングをすると、何でもやめて新しいことをすることを提案されることがあります。しかし、それは間違いです。今まで、目標達成のために、あらゆる知恵を絞って、やってきました。「知恵」の結集した成果です。その中には、うまくいっていることもたくさんあります。それをすべてやめる必要はありません。うまくいっていることを見極めて、よりうまくできるように工夫することが、もっと大事になるのです。

AIを応用します。

AIは発展しています。どんどん変わっています。日本ではAIというと社員全員など大人数が集まり、集会をするというイメージが強みのですが、それはAIの一部です。

多くのひとが誤解しているのは残念ですが、AIには様々なバリエーションがあります。多くのひとが一堂に会して行うAIもありますが、小グループに適用するAIもあります。1:1の会話や、個人に適用するAIもあります。

また、日本では4Dサイクルの一部であるDiscoveryとDreamまでしか実施しないことが多いようです。これも誤解の一つです。一番大事なのは、Design(何をするかを決めること)とDestiny(実行計画を作る段階)です。さらに、実行し、実現段階も大切です。実行して始めて企業における成果が出るのです。

私たちは、成果を出すことを大事にしています。そして、コンサルティングを実施する事前と事後でデータを計測し、活動の成果を明確にします。

私たちのポジティブ組織開発

あくまでも御社の課題に基づいて解決策を検討しますので、企業により実施する内容は様々です。ただし、私たちのサービスの根幹は顧客の課題とありたい姿の実現です。それを、ポジティブ心理学を原理原則とし、実施します 。AIなどの既存の手法をカスタムメードで活用し、解決策を考えます。

私たちのコンサルティングは、ワークショップ・トレーニング・コーチングなどを組み合わせて行います。トップマネジメントとの話し合いだけでなく、組織で戦略を遂行するために必要なワークショップを行うのです。役員レベル・マネジメントレベルで実施したり、事業部門ごとに、上層部からカスケードダウンして、ワークショップを展開したりします。組織の目標を確実に達成するために、最適な手法を組み合わせます。

コンサルティングや研修を通じて、ひとが「イキイキ働き」「自信と充実」を実感し、最大限の能力を発揮できるような状態を作り出します。そして、それは企業に、これまでにない高い成果(パフォーマンス)をいう結果をもたらします。

私たちは、「論理・仕組み・制度」を大切にしつつも、ひとの「知恵や感情」も大切にしたコンサルティングを実施し、ワークショップ、研修、コーチングなど組み合わせて組織を活性化します。 私たちは「どのような姿になりたいのだろう」という視点で、錯綜系の問題にも解決策を見出します。一人ひとりの知恵やモチベーションなどの感情を大事にできる組織をつくります。

私達の役割

「ポジティブ組織づくり」を通じて、高い成果をもたらす人づくり・組織づくりを支援することが私たちの役割です。

私たちはポジティブで、主体的に活動する「人づくり」をします。社員一人ひとりが自信を持ち、充実した仕事できるようになる、つまり、社員一人ひとりが、自分の「最大限の能力」を発揮できる人づくりを支援することが私たちの役割です。

また、私たちは「組織づくり」を支援します。組織のリーダーの構想や戦略を従業員が主体的に考え、実行する組織づくりを支援するのです。

戦略を一丸となって実現する組織づくり

当たり前ですが、戦略は描いただけでは成果を出しません。組織全体が一丸となって、描いた戦略を実現に向かて活動することで、戦略を達成します。中小企業の中には、戦略を作っても、その実現ができない企業を多く見受けます。大企業の事業部門でも、同じことが起こっています。戦略に向かって人の気持ちや活動を集中させることは結構難しいものです。

人のヤル気を引き出す組織づくり

どうしたら人が最大限の力を発揮する気持ちになるかを考えるのがポジティブ心理学なのです。私たちは、そのポジティブ心理学を研究し続けてきています。

調査では、「1000人中266人、つまり、4人に1人はヤル気が起きない」そうです。(日経ビジネスAssocié 2016年9月号)

私たちのやることは、やる気を引き出すことです。一人ひとりの多様性を認め、活かすことです。自信をもって、発言し、組織に貢献する人を増やすことです。戦略をみんなで実行していい会社をつくりたい、そんな気持ちを持ってもつ人を増やすことです。モチベーションが高い人を増やすことです。そんな組織を作る支援をして、クライアントに貢献するのが私たちの役割です。

ヤル気を維持しながら目標を達成するマネジメントとリーダシップの開発

ヤル気を維持しながら目標を達成するマネジメントとリーダシップの開発

もちろん、モチベーションだけで、組織がよくなるわけではありません。確実に、組織の目標に向かって、マネジメントをし、リーダシップを発揮する必要があります。をれを実現する仕組みやマネジメントの習慣をつくるするのも私たちの役割です。

- 従業員にヤル気を引き出す目標の提示はどうしたらいいのか?

- 任務を与えるときに、何をしたら、自主性をもって、主体的に仕事をやってもらえるのか?

- どのような進捗管理をしたら、ヤル気を引きだしながら、社員の英知も引き出せるのか?

- 任務が完了したら、何をすれば、成長を感じ、次のチャレンジに向けて積極的に動いてくれるメンバーになってもらえるのか?

そのようなことができるようになるために、役員や管理職の人材開発をするのも私たちの役割です。

ビジョン

イキイキと充実して働く「ひとづくり」と、高い生産性のあげる「組織づくり」を支援します。

私たちは、ポジティブ心理学を応用し、AIなどの対話型組織開発手法を活用して、 イキイキと充実して働く「ひとづくり」と、高い生産性のあげる「組織づくり」を支援することをビジョンとして活動しています。

「信頼しあい、自信をもち、知恵を出しながら、事業を良くしていこうひと」が、チームにあふれていたらどうでしょうか。そんなチームは、お互いに合意した大きな目標があり、お互いの信頼と協力があるので、日ごろの厳しさも乗り越え、やりがいを持ちながら活動できるようになるでしょう。

そのような組織では、共通のビジョンや目標が共有し、高い成果を達成できます。

そのような「ひとづくり・組織づくり」をしてて、活力のある組織づくりを支援していくのが私たちのビジョンです。