問題解決について

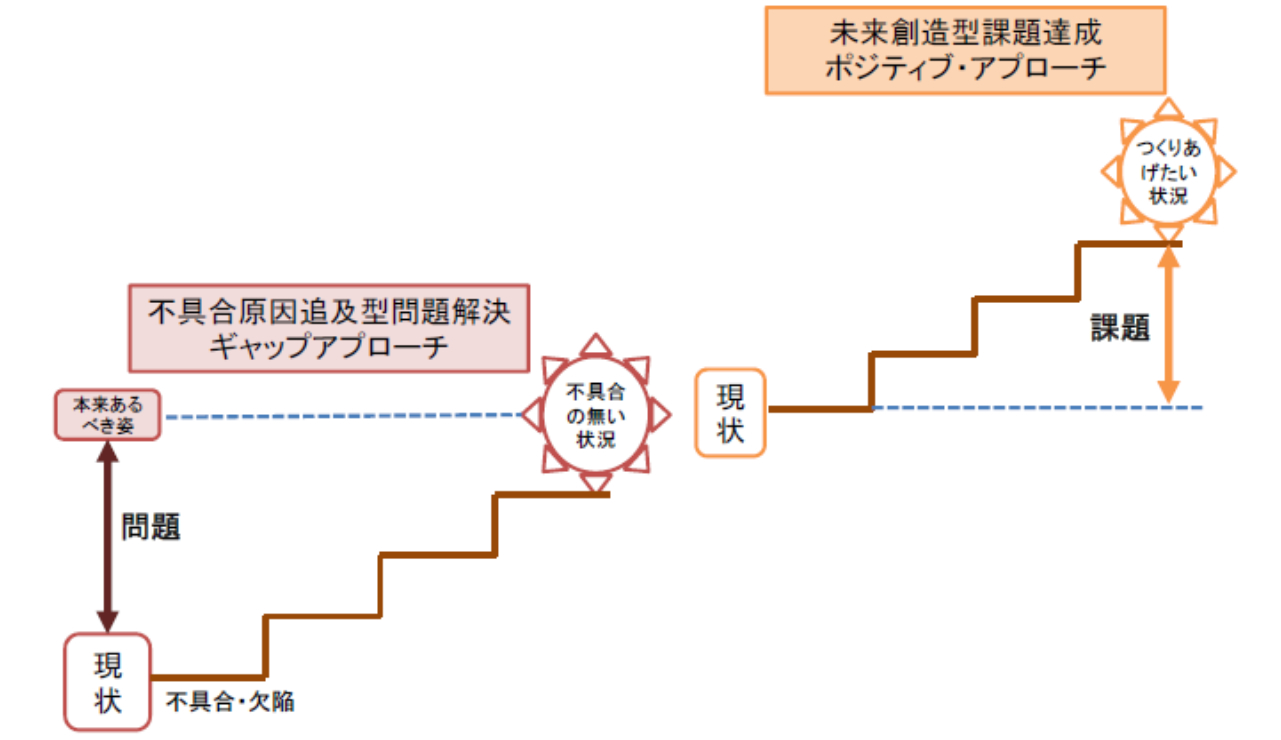

ポジティブ・アプローチとギャップ・アプローチ

2つの問題解決方法

問題を解決するには問題の種類を明確にしてから始めます。組織の中にはカネビン・フレームワークで見たように、4つの問題があります。問題の性質を見て、解決方法を選ぶことが必要です。組織で良く使う問題解決の方法は2種類あります。「ギャップ・アプローチ」という不具合原因追究型の方法と「ポジティブ・アプローチ」と言われる未来創造型の方法です。

問題と課題

弊社が組織開発をするときは、「問題」と「課題」を分けて使っています。

問題とは

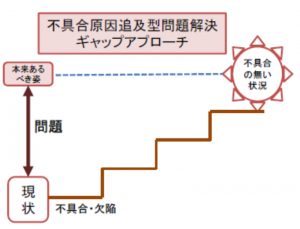

「問題」とは、現状があるべき状況になっていない時です。あるべき状態と現状のギャップです。

「問題」には感情のない機械や仕組みやシステムなどの問題と、人や組織のように感情がある対象があります。主に、「ギャップ・アプローチ」を使って解決します。

機械では、本来定めた仕様にある性能が出せていない。コンピューターのシステムが本来出すべき性能を出せていない。そのような問題が、機械や仕組みの問題です。

一方、営業マンが目標数値を達成できない。あるいは、チームで決めた製品の完成納期が遅れている、など、人や組織の「問題」もあります。

私たちは、別に記載しているように、人や組織に不具合の原因追求をするときは慎重に扱います。出来ていない原因を追究すると、モチベーションが低下したり、組織のエネルギーを減衰させたりすることがおこりがちなので、人や組織の問題には、「ギャップ・アプローチ」を使う時は慎重に進めます。

課題とは

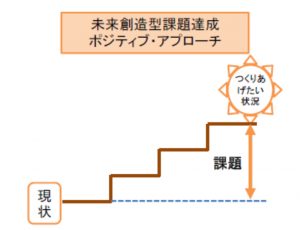

「課題」とは、将来のありたい姿と現状とのギャップです。組織リーダーの夢や構想、あるいは戦略目標などが「課題」です。

組織リーダーが未来のありたい姿に向かって現状を変えていきたいときに、「課題解決」とか「課題達成」と言っています。そのような時には未来創造型の「ポジティブ・アプローチ」を選んで課題を解決していきます。

未来に向かって、何ができるかをポジティブに考えていく方法です。

不具合原因追求型「ギャップ・アプローチ」の進め方

ギャップ・アプローチとは、「問題」を見つけて解決します。不具合の原因を追究して問題解決する方法です。不具合や欠陥がある場合には改善する必要があります。そのために原因を追究してその原因を突きとめ、対策を打つのです。

最も一般的に使われている問題解決方法です。おなじみな人が多いでしょう。

不具合の原因追求は次のように進めます。

①問題を見つける

②問題を起こしている真の原因を見つける

・考えられる原因を魚の骨などで網羅する

・なぜなぜ問答を繰り返し、真の原因を見つける

・データや統計を取り、真の原因を探す

③対策を考える

・真の原因に対して、対応策を打つ

④解決する

不具合原因追求型では真の原因を見つけることがカギ

しかし、ここで、重要なことを確認しておく必要があります。真の原因が見つからないで、手を打っても解決できないということです。故障した機械の部品を交換するときに、壊れた部品を見つけないで、他の部品を交換しても、修理したことにはなりませんよね。

だから、「なぜなぜ」問答を繰り返し、本当の原因を見つけなさい、というのが、原因追求において最も大事なポイントなのです。

しかし、カネビン・フレームワークで見たように、原因が絡み合い、本来の原因を見つけようと思っても、人や組織における「複雑系」の問題において、相当深堀しないと本当の原因は見つかりません。原因を見つけたつもりで、本当の原因でないところに手を打っているケースはよく見かけます。これでは、解決できませんね。

未来創造型「ポジティブ・アプローチ」の進め方

ありたい姿と現状にある課題について考えてみましょう。「課題」とは、将来のありたい姿と現状とのギャップです。組織リーダーが未来のありたい姿に向かって現状を変えていくのが、未来創造型課題達成のポジティブ・アプローチです。

営業担当者がもっと売れるようになってもらいたい。もっと残業が少なくなるようにしたい。社内の雰囲気をもっと前向きにしたい。顧客の課題に組織を超えて取り組んでほしい。そんな未来のありたい姿に対して現状との差を「課題」と言います。この課題を達成するのがポジティブ・アプローチです。

「ポジティブ・アプローチ」で組織開発をするときは、多くの場合次のように進めます。

①何を検討するのかテーマを明確にする

②それを達成するために使える「強み」やうまくできていることを見つける

③ありたい姿や目標を共有する

④目標の実現方法を考える

・「強み」やうまくできていることを活用する

・うまくできていないことを改善する

・広い視野で考え直す

⑤いくつかの選択肢を実行しながら、効果のある方法を継続する

「ポジティブ・アプローチ」では、未来の作り上げたい姿を中心にどのようにしたら実現できるかを考えます。そのために、実現方法の選択肢を出して、うまくいくことをもっとやるのです。(ロジカルシンキングでは、これを仮説検証しなが

ら、進めるといいます。)

カネビン・フレームワークで問題解決策を見極める

問題の原因追及だけが解決方法ではない

私もかつてはそうでしたが、ほとんどの日本企業は、会社でトラブルがあると、「何が悪いんだ!」「なぜ、できないんだ!」と、原因探しを始めます。

欠点、不具合、欠陥、未達成な成果を探し、その原因を分析し、本当の原因を追及して、そのトラブルを解決するための対策を立てようとするのです。

これは私たちが「不具合原因追及型の問題解決」とか「ギャップ・アプローチ」と呼んでいる問題解決手法です。ビジネスマンに広く広まっています。日本のビジネスマンが誰でもよく使う方法です。

特にモノ作りをする会社では、不具合の原因追求で、仕事の大半が進められているといっても過言ではないでしょう。また、高度成長期に日本の経済を支えてきた人たちの間では、このギャップ・アプローチが問題解決の常識でした。

しかし、すべての問題がギャップ・アプローチで解決されるわけではありません。

世の中にはどのような問題があるのでしょ我々組織リーダーは様々な課題や問題に囲まれて生きています。その問題によって最適な解決方法が違うのです。

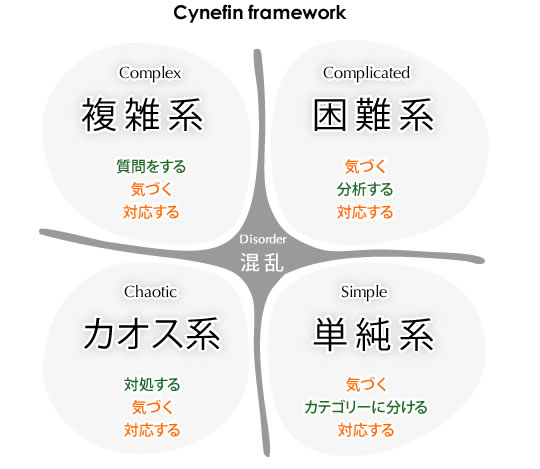

カネビン・フレームワークとは

ディビッド・スノードン教授は世の中のシステムを見渡して、そこに起こる問題を分類しました。世の中にはたくさんのシステムがあり、問題がありますが、それを、わかりやすく整理したのがカネビン・フレームワークです。

カネビン・フレームワークは、次の図で示されます。

次の4つに分類しました。

ここでは、まだ、問題がはっきりしない混乱の状態にある問題を除いて考えます。いずれ、4つのどこかに当てはまるからです。

一つ一つを説明していきましょう。

Cynefinフレームワーク

単純系の問題は誰でも簡単に解決できる

右下のSimpleな問題とは、単純系と訳しました。原因が明確で、誰にも原因が分かる問題のことです。

たとえば、車が動かなくなった。その原因はガソリンが無い。また、蛍光灯がつかなくなったが、それは蛍光管が切れている。そんな問題です。誰でもわかるような問題なので、対策も簡単です。

困難系の問題は専門家の知恵が必要。真の原因を追及する

右上のComplicatedな問題です。困難系と訳しました。困難系の問題とは、専門家が専門知識で解決しなければならない問題です。論理的に原因を究明すれば、その原因が必ず見つかる問題のことです。不具合原因追及型の問題解決を使います。題が起きるのか、なぜなぜ問答を繰り返し、追究すると真の問題が見つかります。複雑な機械やソフトウエアでも、真の問題が分かれば、解決することができます。逆に、真の問題をつかまないで、他のところに手を打っても、解決することができません。

複雑系の問題は未来創造型で課題を達成する

そして、左上の象限にあるのが複雑系(Complex)の問題です。様々なことが錯綜して原因がよくわからない問題です。

複雑系の問題は、何か特別の問題であるように思えますが、我々の近くにもたくさん起こる問題です。部門を預かる組織リーダーにとってはチームのエネルギーが低くなっている原因が明確にとらえられるでしょうか?ある人が一生懸命に売っているようだが、商品が売れなくなっている。そんな時にその原因は明確にわかるでしょうか?

このように人や組織で起こりがちな問題を複雑系の問題と言います。未来創造型課題達成型を利用して解決していきます。ゴールをつくりあげ、それが実現できるように実現方法を考え、効果があるかどうかと仮説を検証していく。できるならもっとやる。できないならやめるか、ほかの方法を見つける。そんな課題達成の方法で解決します。

カオス系の問題は、まず対処する

最後左下の象限にあるカオス系です。突発的に発生して、すぐに何らかの対応をする必要がある問題をスノードン教授はカオス系と言っています。

福島の原子力発電所が津波で大きな被害を受けた。想定外のことが起きる。原因追及も時間がありません。未来を描きだす時間もありません。こんな問題は、まず、考えらえるアクションからやっていくのです。原子炉の爆発を止めるために、とにかく水をかける。海水でもなんでもいいから水をかけて冷やす。とにかく、緊急事態に対処する。そのあとで、真の原因を掴み、対応策を検討する。こんな問題をカオス系の問題解決と言っています。

問題の種類を見極め、正しい解決する方法を選択する

多くの企業では、問題の種類を明確にすることが重要だと考えていません。しかし、問題の原因が見つかりそうもないのに、原因追求をしても、仕方がないのです。多くの組織で間違った方法を採用しています。複雑系の問題に対して、不具合原因追及型の問題解決を適用して、原因追求をして解決しようとしている組織はとても多いのです。

不具合の原因追求が人に向けられると心を蝕む

機械や仕組みには感情がありません。いくらダメ出ししても大丈夫。

しかし、人や組織の問題に、なぜなぜ問答を繰り返したら、どうなるでしょうか?人には感情があります。もちろん、人が作っている組織にも感情があるのです。

悪いところを直せば良くなる信じているひとは多くいます。しかし、悪いところの原因探しは、人に向けられることがあります。「結局、誰が悪いんだ。」「誰のせいなんだ。」というように矛先が人や組織に向かい、言われた人たちは、ネガティブ感情でいっぱいになります。ひまわり効果が説明しているように、ネガティブ感情は、人を遠ざけます。人はイヤイヤと言いながら仕事をします。言われたことを最低限できるだけしか、エネルギーを生み出しません。

だから、複雑系の人や組織の問題解決には未来創造型課題達成の方法を適用するのです。