フィンランド式ファシリテーション®とは?

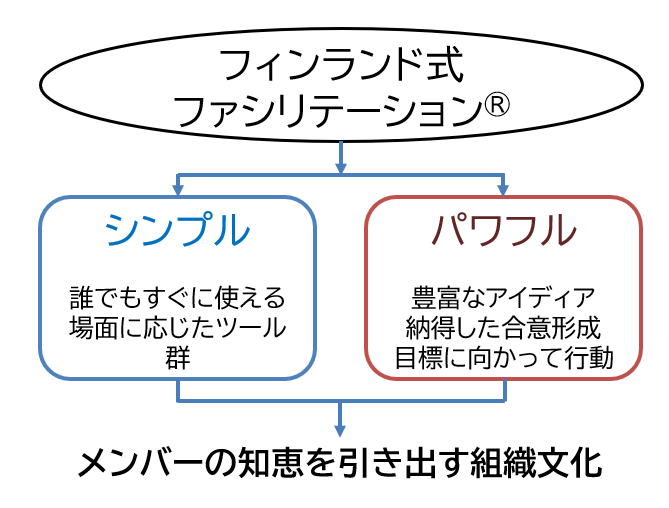

フィンランド式ファシリテーションは、「誰でもファシリテーションができる」ように設計された「シンプル」で「パワフル」な対話の手法です。「シンプル」な構造と適切なツールによって、対話の場を、安心して意見を出し合える場に変えます。また、「パワフル」なので チームで創造的なアイデアを生み出し、納得感ある合意を得て、行動に結びつけ、高い成果をつくることができます。

フィンランド式ファシリテーションの特長

特長①

とにかくシンプル!だから現場ですぐ使える

フィンランド式ファシリテーションは、難しくなりがちなファシリテーションを「シンプルに構造化」した手法です。

- 会議や対話の進め方に“型”があるので迷いません

- ビジネスシーンに応じた進め方とツールがセットになっており、誰もがすぐに実践できます

特長②

高い効果を生み出すパワフルさ!

シンプルな対話にもかかわらず、その効果は驚くほどパワフルです。

- 会議やワークショップの流れをスムーズにつくれる

- 誰もが自分のアイデアをしっかり話せる場をつくれる

- 参加者が納得できる合意ができる

- 目標を達成に向け一丸となって行動できる

- したがって、高い成果を作り上げられる

特長③

社内のファシリテーター育成が容易

上記の2つの特長が「社内のファシリテーター育成が容易」という特長を導き出します。

組織内に普及させるには、簡単に出来て、誰でも使えるようにならないと普及しないのです。

スマートフォン、パソコン、これらの例を見ても 簡単に誰でも使えるから 急激に普及してきました。

ファシリテーションや組織文化を変革も一緒です。シンプルで誰でも使えるから組織の変革を「スピード感を持って」実現することができるのです。

従来方式のファシリテーションで熟達する訓練を積んだ人をたくさん企業内に育成することは簡単なことではありません。しかし、このシンプルとパワフルな方法なら、たくさんのメンバーの知恵を引き出せるファシリテーターを、早く育成できます。組織のなかで、メンバーの対話による意思決定を促進するための体制を作るスピードをあげられるのです。

結果として、指示命令型統制型組織から脱却し、自主的で主体的な行動ができる組織文化を作るなど、メンバーの知恵を引き出す組織文化をつくることができるのです

シンプルとパワフルを生み出す、3つの代表的なツール

フィンランド式ファシリテーションでは、ビジネスシーンに応じて使えるようにツールが用意されています。フィンランド式ファシリテーションの進め方を知ると、これらのツールを使って誰でも会議やワークショップを運営することができるようになります。また、会議やワークショップで誰でも比較的短時間に目的の成果を上げることができます。

フィンランド式ファシリテーションでは、たくさんのツールがビジネスの状況に応じて使えるように用意されていますが、ここでは3つのツールを紹介します。

さらに、今の時代では、この3つのツールに生成AIを掛け合わせるとより的確な意思決定ができるので、その方法も紹介します。

① CSAモデル:対話のテーマを明確にする「3ステップ構造」

課題を解決する。

目標の実現策を考える。

皆に決定事項に基づいて行動してもらう。

そんな対話の場を企画するとき、作り出したい成果を決め、運営方法を決めるのに自信を持ってていましたか?

対話の構造を決めることは会議の運営をする際に最も重要なことです。

これを簡単にするのがフィンランド式ファシリテーションの「CSAモデル」です。

- C:Clarify(課題の明確化)

- S:Solution(解決策の探索)

- A:Action(行動の決定)

このモデルがあることで、ワークショップや会議を設計する際に「対話の目標をどこに置くか」また、「どんな成果物ができるとこの会議は成功か」を明確に決めることができます。「今日はCだけやって、課題を明確にしよう」「明日はSに進み、実現策のアイデアを出し最適案を合意しよう」といった柔軟な組み立てができます。

② Me-We-Usモデル:発言が苦手な人も安心して話せる「3ステップ対話法」

- Me(まずは自分で考える)

- We(2〜3人の小グループで対話)

- Us(全体で対話)

会議でいきなりの発言を求められて、適切な内容を話しだせないという経験はありませんか?

答えたとしても、後から考えて「もっといい考えがあったのに」と後悔したことがありませんか?

それを解消するのがフィンランド式ファシリテーションです。

- Meで、自分の考えをまとめ、話す準備をする

- Weで、少人数で自分の考えを表明し、背景や理由を説明する。その上で最適案を選び出す

- Usで、全員が集まり、少人数グループが出した案の優先順位をつけ、最適案を選び出し、合意を形成する

このような進め方をするのがMe-We-Usです。

これを使ったフィンランド式ファシリテーションでは、誰でも“自分のペースで考えることができ、小さな対話から始める”ため、安心して話すことができます。

内向的な人や、論理的な人は話すチャンスを失いがちですが、この方法で対話を進めると「考えてから話す」ことができるので「話せた」、「貢献している」という充実感を得ることができます。

これによりみんなの知恵を引き出す組織を作ることができます。みんなの対話で作った戦略や施策は、自分ゴトとして行動をしてもらえるため実行確率が高くなります。これにより組織やチームの目標達成に向け、高い成果を作り出すことができるのです。

また、一人ひとりの意見を尊重し、多様な意見からアイデアを収集できる組織文化を実現できます。変化に対応する組織を作れるのです。

③ Idealogue(アイデアログ):アイデアを創発する「3ラウンド対話法」

従来の会議の進め方で、活発な対話の場を作ることができましたか?

アイデアを付箋に書いて、まとめてしまうことが多かったのではないでしょうか?

フィンランド式ファシリテーションには、2〜3人の仲間と対話を3回繰り返しながら、新たなアイデアを生み出す対話の進め方があります。Idealogue(アイデアログ)という方法です。対話の相手を変えて自分の考えを紹介することによって、お互いの考えに刺激されて新たなアイデアを創発するのです。

Idealogue(アイデアログ)をすると、自分の考えやアイデアが明確になるだけでなく、仲間との対話のプロセスの中でアイデアが広がり、新たなアイデアが生まれ、磨かれていきます。自分ひとりでは思いつかないアイデアが生み出され、チームの意思決定に最適なアイデアを見つけ出すことができるのです。

生成AI(人工知能)を組み合わせて、アイデア創発を促進

今の時代、生成AIが著しい発展を遂げています。生成AIのChat GPTやGeminiは幅広い視点からアイデアを提供することができます。

この生成AIを充分に活用していますか?

あるいは生成AIに頼りすぎていませんか?

生成AIの答えた内容が適切かどうかを判断するのは人間の力です。

また生成AIには合意を形成する力はありません。

組織を動かすためには、メンバー同士または組織間の合意が必要です。ファシリテーションによる目標の設定、意思の統一、そして、目標に向かって力強い行動が必須なのです。

これを実現するのがフィンランド式ファシリテーションと生成AIの掛け合わせです。これらを組み合わせると、多様な視点で考えることができ、組織の意思決定を迅速にでき、最適案の質を向上し、実行する行動をより的確にすることができます。

フィンランド式ファシリテーションは、従来の方法と何が違うのか?

~従来型との比較でわかる、フィンランド式ファシリテーションの力~

「フィンランド式ファシリテーションは何が違うの?」

よく聞かれる質問です。

違いをわかってもらうために、従来よく行われているファシリテーションとフィンランド式ファシリテーションを比較してその違いを明確にしてみました。

以下の表をご確認ください。

| 項目 | 従来のファシリテーション | フィンランド式ファシリテーション |

|---|---|---|

| ファシリテーターの役割 | 進行をコントロールし、時間と議題を管理する。発言を促す。付箋をまとめる際や合意形成する際などに、積極的にファシリテーターがリードし、まとめあげる。 | ファシリテーターは対話の運営を考え、参加者の意見を引き出し、合意を形成する方法を考える。議題の内容に口出しはしない。中立的な役割。 |

| 対話の場の企画設計 | 労力がかかる。議題に沿って都度考える。最適な進め方ができるか都度不安になる。 | シンプル。短時間で企画できる。Me-We-UsやCSAモデルなど、ビジネスシーンに沿った誰でも使える進行フレームがある |

| 参加者の姿勢 | 躊躇することが多い。指名されるのを待つ、遠慮する、話しにくい、間違ったことを話して批判されたらどうしようと思う、話をしようと思った時には別の話題になっている | 誰もが安心して話せる。まず個人で考え、考えをまとめてから、小グループで話す。グループで提案するので「忖度」が生まれにくい。 |

| 対話の質 | 意見が強い人に影響され、結論が偏ることがある。誰の意見が勝つか負けるかの議論になることがある。 | 個人の声が、少人数対話で磨かれてから提案される。テーマに向け多様なアイデアが出やすく、建設的な対話が生まれる |

| 合意形成 | 誰かの意見に従うことが多い。参加者の中には充分に意見が言えないまま結論が出てしまうのでモヤモヤすることもある。 | 合意形成のプロセスが明確にある。収束プロセスをMe-We-Usで行い、2段階投票などで全員の合意を確認する |

| 行動 | 結論は出ても納得感が乏しく、行動を起こしたい気持ちにならないことがある | 高い納得感がある合意ができる。合意した目標にメンバーが主体的に動く。これが高い成果を作り上げる行動につながる |

| ファシリテーターの育成 | 真のファシリテーションができる人を育てるには時間がかかる。組織の中でたくさんのファシリテーターを作り出すのは難しい。結果として、組織文化の変革に時間がかかる | 誰でも学べて、誰もが翌日から職場で使えるシンプルさ。たくさんのファシリテーターを育成でき、稼働させられる。組織変革のスピードを速められる |

フィンランド式ファシリテーションを導入する効果

いま、どの企業も激しい変化の中におかれています。

国際企業や国際政治から発生する影響、転職をすることが普及し採用がしにくい労働環境、生成AIやDXによるIT化の凄まじい影響などなど・・・。

多様な課題に関して社長や一部の役職者だけで考え、正確な判断をするのは極めて困難な時代になってきました。今は正解を見つけるのではなく、会社や部門の進む道をみんなで考え、最適解を見つけ、実行する時代なのです。そして、その過程で起こってくる課題を解決しながら前に進む時代なのです。

そのためには、現場の力が必要です。現場をよく知っているのは第一線で働く社員の皆さんなのです。目標を達成するために、戦略をみんなで考えて設定し、一人ひとりが責任を持って実行する体制づくりが求められます。

その実現にフィンランド式ファシリテーションは大きな効果を発揮します。ここでは業務を遂行する際に得られる効果と組織文化を変革する際に得られる効果の2つについて記載しておきます。

業務遂行を促進する効果

- 部門やチームの存在意義やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)目標をメンバー全員に落とし込むことができる

- フィンランド式ファシリテーションには、パーパスやMVV策定から、望ましい行動作りまで、社員の知恵と対話で決定する方法があります。

- 年間の目標をメンバー全員に確実に浸透させることができる

- トップが示す年間目標をただ聞いて終わるだけでなく、社員一人一人が自分ゴトとして考えさせる方法があります

- 目標を実現する戦略をメンバーを巻き込んで立案することができる

- フィンランド式ファシリテーションには戦略立案するプロセスと手法があります。目標を実現するための戦略案のアイデアを出す。たくさんの戦略案の中から最適案を選び出す。それぞれの戦略の実現策を短時間で検討する。最適な実現策を合意形成する。そんなプロセスを対話で創り上げる方法です。

- 戦略の進捗をポジティブに把握することができる

- 出来ないことばかりに焦点をあてるのではなく、出来たこと、工夫していることを見つけるツールです。

- 進捗会議を楽しく前向きに実施することができます。これにより戦略実行スピードを上げ、所定の目標を早く達成することができるのです。

- 進捗を阻害する要因を素早く取り除くことができる

- 進捗を阻害する要因を仲間と一緒に解決策を検討する方法が用意されています。

- 阻害要因をみんなで検討し、解決策をみつけて、アクションを始めます。スピード感をもって、目標を実現することができ、目標達成を確実にします。

以上は業務遂行上で得られる効果です。

これらのほかにも以下の効果を得ることができます。

組織文化を変える効果

- 会議の効果的な運営ができる

- 比較的短時間で合意形成ができる特性を活かせます。

- 話し合いの構造が明確なので脱線がしにくいので話が長くなりません。

- また、進め方がはっきりしているので時間を区切って運営できます。

- 安心して意見が言える心理的安全な職場文化ができる

- Me-We-Usで誰もがよく考えてから話ができます。

- 少人数で話すので躊躇する必要がありません。

- 「全員の前で間違ったことを言うと恥ずかしい」など、気を使う必要がありません。

- 一人ひとりが自分で考え、判断し、行動できるようになる

- 自ら考え、提案し、合意してから実行するので、自分ゴトとして行動できるようになります。

- 誰もが「話した感」を持て、腹落ちする合意ができる

- 声の大きい人で決定してしまうのではなく、みんなの声を反映して決定されます。

- 良好な関係をつくれる

- 話し合いの場が増え、コミュニケーションの量が増えます。

- お互いに主張する背景や理由を話し合うことで、相互の理解を深めることができます。

- メンバーが成長できる

- 担当業務以外の組織のさまざまな課題を仲間と共に検討する機会が増え、幅広い見識を備えることができます。

- 受け身で言われたことだけやるのではなく、主体的に活動し、責任をもって成果を創りだす経験ができます。

サクセスポイントがフィンランド式ファシリテーションを選んだ理由

幸せの国から生まれた対話の手法

フィンランド式ファシリテーションは、「世界でいちばん幸せな国」フィンランドで生まれました。

フィンランドは世界幸福度ランキング第1位。

2025年時点で8年も連続してトップなのです。

幸せの国第1位の理由は、サウナや、森の散歩や、経済力だけではありません。「人と人との良い関係」が当たり前にある社会だからです。

- 強みやその人の持つ良いところを大切にし、相手を尊重し、思いやりをもって関わっている

- お互いの主張を理解し、組織やチームにとって最適な方法をみんなで考えている

- 良好な人間関係を築き、「働きがいのある職場環境」をつくりあげている。

- 自分の役割を認識し、責任を持ってやり遂げている

- 一人ひとりが組織やチームの運営に主体的に関わり、みんなで良くしていこうという意識で行動している

そんなことをしている国だから、幸せな人が多いのでしょう。

そんな幸福度が世界一の国から来たのが、フィンランド式ファシリテーションなのです。

(ちなみに2025年の調査では、日本の幸福度は147か国中55位でした)

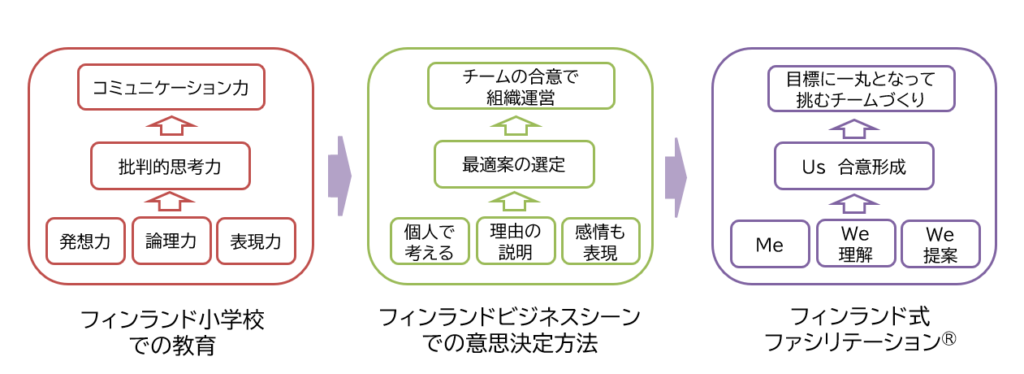

“考える力”を育てる学校教育が土台にある

フィンランドの教育最近の日本の教育のモデルの一つになっています。フィンランドでは、

- 生徒同士で話し合い、考えを深める「対話中心の学び」をしている

- 小学校から論理力・発想力・表現力・コミュニケーション力を育てる授業が中心

- 他人の意見をしっかり聴いた上で、批判的思考力を生かし、より良いアイデアを選ぶ訓練を積んでいる

ビジネスシーンでも教育を活かした対話

フィンランドのビジネスパーソンはそのような教育で育ち、学校で習った基礎的な力をビジネスのシーンでも活かしています

- 仲間と話す際にもまず個人で考える時間を与える

- 少人数で話す際には、論理的な話し方を大事にするが、相手の感情を配慮しながら表現する

- 批判的思考力を生かし、事業目的に最適な案を選定する

- これらの方法を活用し、チームの合意で組織を運営するのがフィンランド式のビジネスの進め方です。

フィンランドの文化に根付いたフィンランド式ファシリテーション

フィンランド式ファシリテーションは、教育やビジネスシーンでの意思決定方法を色濃く反映して作られています。

以下の図を見ながら、フィンランド式ファシリテーションを同じ構造で考えてみましょう。

- 発想力に関して個人で考えることはMeで表現されています

- 論理力表現力に関してはWeの段階で主張の背景や理由を説明し、論理だけでなくポジティブな感情を考えて提案をします

- その上でUsの段階で、批判的思考力を使って最適案の選定、つまり合意形成をして行くのです

このようにフィンランド式ファシリテーションは、フィンランドの幸福度世界一の国の教育文化やビジネスの文化を色濃く反映して作られています。

ポジティブ組織開発に最適なフィンランド式ファシリテーション

サクセスポイントが行っているポジティブ組織開発は1人ひとりが「イキイキと充実して働き、高い成果を創りだす」ことです。別の言葉で言うと「幸せに働く人が高い成果を生み出す」ことを目指しています。

フィンランド式ファシリテーションは幸せな国の働き方で使われている対話のメソッド。私たちサクセスポイントが求めている理想の働き方を実現する方法として最適でした。「お互いに尊重して理解して会話をすることで幸せな組織が作れるんだ!」そんな思いからフィンランド式ファシリテーションを2020年に導入し検証をしながら発展させてきました。

以下のことが実現できることが分かりました。

- 話した後の充実感が高い

- ありたい姿を実現する方法を考えるアイデアが豊富にでる

- 納得し腹落ちできる実現策が合意できる

- 実行する際に検討したメンバーが高い意欲で実行できる

- 参加者が真剣で楽しくそしてモチベーション高く働くことができる

このようなな効果が分かってきたので、サクセスポイントではフィンランド式ファシリテーションをポジティブ組織開発の中心ツールの一つとして位置づけています。ポジティブ心理学やアプリシエイティブ・インクワイアリーに加えて、使いやすいツールとして活用しています。

幸せの国フィンランドからの学びをビジネスに活かす

日本でもフィンランドなどの北欧の教育が研究され、学校教育に取り入れられています。今の日本の子供たちは対話をしながら考える教育を受けて育っているのです。対話で考えを深め、チームで行動することが自然に出来るようになってきています。これからのビジネス社会では、指示命令や統制で行うマネジメントだけでなく、対話型で若い人の意見を取り入れて、チーム力を最大化していく組織作りが求められています。