AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)とは

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリーとは?

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)は、人や組織の強みに光をあて、対話を通じてありたい未来を共に描き、実現へとつなげるアプローチです。

サクセスポイントでは、AIを通じて数多くの組織にポジティブな変化を生み出してきました。

本ページでは、その考え方・進め方・効果・事例をご紹介します。

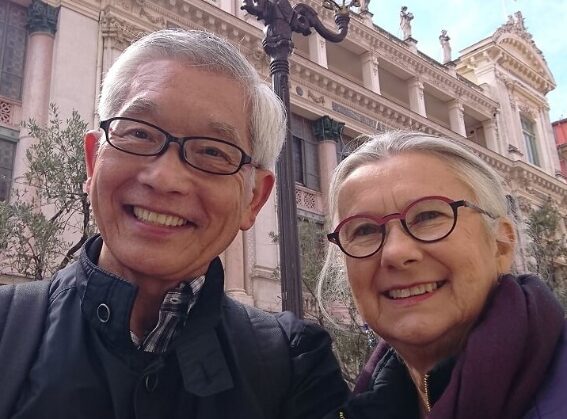

Dr. Diana Whitney

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)の第一人者、Diana Whitneyのホームページです。サクセスポイントはDianaに師事し、日本でAIを推進しております。

【1】なぜ今、AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)が必要なのか?

私たちの組織や職場では、「問題」に目を向け、問題を解決しようとする場面が多くあります。

売上が伸びない、開発が予定通りに進まない、人が育たない、チームがうまく機能しない。

そんなとき、どうしても「何がダメなのか」「誰が悪いのか」を探し、原因追及や対策に時間を費やしがちです。

しかし、このような“原因追求型”のアプローチだけでは、組織の未来はなかなか明るくなりません。人は「原因ばかり」を追求し続けると、人は次第に自信や意欲を失っていくからです。

「また、失敗したかな」「また責められるのではないか」……

そんな空気が広がると、挑戦や前向きな発言が生まれづらい職場になってしまいます。

そこで今、求められているのが AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)です。これがあると「うまくいっていること」「人や組織の強み」に目を向けることができます。

アプリシエイティブ・インクワイアリーはこれまで培ってきたうまくいった経験や、メンバーの中にすでにある力に光を当てることで、組織の未来を創っていく方法です。

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)は、ポジティブな視点で問いかけ、対話を重ねるアプローチです。「何ができているか」「それをもっとやるとどんな未来をつくれるか」というアプローチなのです。

従来の原因追求型の問題解決での「何ができていないか」とは大きく考え方が違っています。

なぜできないのか?なぜ予定通りに進められないのか?その原因は何か?これらの質問を人に向けると人は委縮し、自信を無くします。自己否定に陥りがちです。

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)を取り入れた組織では、メンバー同士が改めて「自分たちの強み」や「大切にしたい価値観」に気づき、お互いに認め合い、よい関係をつくり、組織全体にポジティブなエネルギーが満ちてきます。未来に向かって「私たちはどうありたいのか」を語り合い、その理想の未来に向かって実現策を考えていきます。

そんな組織をつくるために、AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)がいま、多くの企業から注目されているのです。

【2】AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)とは?

アプリシエイティブ・インクワイアリー(AI)とは、「組織や人の強みや可能性に焦点をあて、対話を通じてありたい未来を共に創り出すアプローチ」です。人材開発、キャリア開発、チームビルディング、組織開発など幅広く使われます。

1980年代にアメリカで生まれたこの手法は、「ポジティブアプローチ」とか「ポジチェンジ」とも呼ばれます。ディビッド・クーパーライダーがはじめたあと、ダイアナ・ホイットニーの知恵を加えて形が出来ました。

ディビッド・クーパーライダーとダイアナ・ホイットニーがMaxの師匠です。

アプリシエイティブ・インクワイアリーはうまくいっていることや、人や組織が本来持っている価値・強みを再認識しながら、理想の未来を描き、描いた未来へ向かうための行動を生み出していくことを目的としています。

どんな人も組織にも「うまくいった瞬間」や「大切にしてきた価値観」が必ず存在します。

アプリシエイティブ・インクワイアリーは、そこに光を当てる手法です。

「これまでチームは力を発揮できた時に何をしていただろう?」

「自分の経験を振り返ってみると、自分はどんな強みがあり、どんなことがうまくいっていたんだろう?」

こうした問いにより、メンバー同士が対話を深めることで、組織の本来の力、価値観を見つめていきます。過去に実際に体験した強みや成功体験を再発見し、そこから「未来」を描いていくのがAIなのです。

「私たちは、どうありたいのだろうか」

「どんな組織をつくっていきたいのだろうか」

「私たちはどんな未来を創り上げたいのだろうか」

メンバー一人ひとりの声や思いから「創り上げたい未来像」が生まれていきます。この未来像は、決してトップダウンで与えられるものではなく、組織メンバー1人ひとりが実際に体験したことから主体的につくりだしたなのです。

そのうえで、「つくり上げたい未来」はどのようなことをすれば実現できるのかを考えます。その後、現場に戻り一人ひとりが主体的に実行するのです。

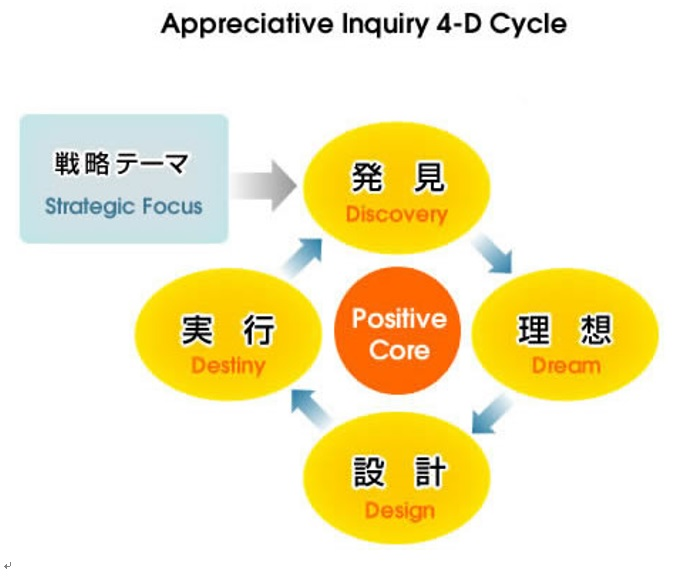

AIは手法だけでなく哲学も大事にしています。手法としては4Dプロセスがあります。哲学は8つの原則があります。この2つが両輪のようになって機能していきます。

【3】AIを取り入れるメリット

私たちは日々の業務の中で、「何が問題か」「どう改善するか」を考え続けています。

その積み重ねは確かに組織を前に進める力になりますが、気づかぬうちに「できていないこと」ばかりに目を向ける習慣をつくり出してしまうこともあります。

「もっと努力が必要だ!なぜ、もっと努力できなかったのか?」

「考えればできるはずだ。なぜ、できなかったのか?」

そんな問いが重なっていくうちに、メンバーは少しずつ自信を失い、改善や改良したいという声をあげることができなくなってしまいます。

「また、何かを言うと責められる!それなら黙っておいた方が無難」と思い、主体的な行動ができなくなってしまうのです。

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)は、メンバーはあらためて「自分たちができること」「自分たちが築いてきたもの」「できていること」に目を向ける機会を与えます。

私たちは何度も見てきましたが、ワークショップでその対話が終わった瞬間、組織に流れ始めるのは、これまでとは異なるエネルギーです。

「私たちにも、できることがある!」

「うまくいったときもたくさんあるんだ!」

「うまくいったときには確かに力を発揮していた!」

「そんな力を持っている私たちなんだから、挑戦すればできるはずだ!」

「みんなでやってみよう!!!」

そんな実感が、組織の中の一人ひとりの中に芽生えて、大きく育っていくのです。

ビジネス実務への効果

AIを取り入れることで、組織には具体的な変化が生まれます。

メンバーは「やらされる」のではなく、「自分たちで未来をつくる」主体者として動き出すのです。

過去の成功や強みを起点にした対話は、チームの共通認識を生み出し、組織全体の挑戦意欲を高めていきます。

その結果、

- 現場から自発的なアイデアや改善提案が生まれる

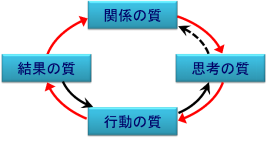

- 良い関係ができると、新たなアイデアが採用され、新たな行動が生まれる。その行動をすることになって新たな成果をつくることができる。(成功循環の法則)

- 自発的に主体的に動き出すチームに変化する

- 部門間の壁を越えた協力や対話が生まれる

- チームの新たな行動がイノベーションをおこす

- あちこちでイノベーションが起き、競争力のある強い組織になる

こうしたポジティブな変化が、チーム力の強化になり、結果として、チームメンバーのフルの力を発揮する場をつくります。このチーム力が高い成果を創りだす源泉になります。こんなチームの力の積み重ねが、組織の生産性向上や、離職防止につながり、さらには、国際競争力を高めることができるのです。

心理的な効果・人の変化

同時に、AIがもたらすのは「人の心の変化」です。

過去の経験を振り返り、「できたこと」「うまくいったこと」を言葉にすることにより、メンバー一人ひとりの心に「自信」と「誇り」を取り戻していきます。

「自分の経験や力が、チームに役立っていたんだ」

「一緒に働く仲間も、こんなにも頑張っていたんだ」

そうした気づきは、自分の自信になるだけでなく、仲間へのリスペクトを育みます。

そして、組織への信頼が強まり、前を向く力が湧き上がってくるのです。

みんなで、「成長マインド」のスピリットを持っていると、チャレンジすること自体が学びになり、成長になることが分かります。

「きっと私たちならできる」

「今は出来なくても、仲間と一緒にやれば何とかできるものだ」

「私たちなら困難なことがあってもやり遂げられる」

という自信や信頼感が醸成されます。

そんな心の変化が、やがて行動の変化につながり、チーム一丸となって年度の目標を達成し、組織の未来を創り上げる原点になるのです。

問題解決手法としてのアプリシエイティブ・インクワイアリー

アプリシエイティブ・インクワイアリー(AI)は、「人と組織の良いところを引き出し、その強みと可能性で未来を描き、実現する対話のプロセス」です。これによって、組織やチームの課題を解決していく、ポジティブな問題解決の手法なのです。

【4】AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)の進め方― 4Dプロセス

アプリシエイティブ・インクワイアリー(AI)は、「戦略テーマに基づき、①発見段階で価値を見つける問いかけをして、②理想段階でありたい未来の姿を描き出し、③設計段階で実現方法を考え、④実行段階で行動に移しに実現して行くプロセス」を踏んでいきます。

端的に言うと、組織や人の強みを起点に、未来を描き、行動へとつなげていくプロセスなのです。

これが戦略テーマの設定後に行う「4Dプロセス」と呼ばれる4つのステップです。

この流れを丁寧にたどることで、組織の中に眠っている力が引き出され、前向きな変化が生まれていきます。

以下の順に説明します。

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)の進め方― 4Dプロセス

- 戦略テーマの設定:課題をポジティブに置き換える

- Discover(発見):これまでの成功や強みに光を当てる

- Dream(理想):理想の未来を思い描く

- Design(設計):未来を形にする実現策を考える

- Destiny(実行):行動を起こし、成果をつくりあげる

Strategic Focus(戦略テーマ)―課題をポジティブに表す

解決したい課題をポジティブに表し、これからどのようなテーマに対話の焦点をあてるかを決めます。

問題をそのままに「○○が問題だ」と表現すると、今まで慣れ親しんだギャップアプローチで話が進んで、「それは××が出来ていないからだ」となってしまうので、AIとは間反対の方向に話が展開してしまいます。それでは、人や組織のエネルギーを低下させてしまうので、問題をポジティブに書き換えるのです。

たとえば、「顧客満足度が低い」という問題があれば、「お客様に満足する店をつくるには?」という表現にします。また、「従業員のエンゲージメントが低い」という課題の場合には「私たちがイキイキと充実して働ける職場をつくるには?」というテーマに変換します。

そして、そのポジティブに表現したテーマに焦点を当てながら、4Dプロセスを利用して、対話を進めます。

戦略テーマは、通常、トップマネジメントや組織開発実施担当者が、組織の現状を鑑み、話し合って決めることが多いものです。

Discover(発見)―これまでの成功や強みに光を当てる

テーマが決まったら、そのテーマにかかわる人がワークショップに招待されます。

ワークショップの最初のステップは、「うまくいった経験」や「大切にしてきた価値観」を見つめ直すことから始まります。

メンバーそれぞれが、過去の成功体験や手応えを感じた瞬間を語り合い、組織の中にすでに存在する強みやうまくいったことを掘り起こしていきます。

例えば、「私たちがイキイキと充実して働ける職場をつくるには?」というテーマで話をはじめるとすると、

「あなたがイキイキと充実して働けた時の体験を話してください」と、実際の体験を思い起こして、自分のストーリーを話してもらうのです。

この過程を通じて、私たちは大きな気づきを得ます。

普段は見過ごされがちな“当たり前”と思っていたことに強みが宿っていること。そして、その強みは私たち自身の中にすでにあり、大きな力を発揮してきたことなどです。

「テーマを解決するにはこんな方法がうまくいくんだ」という情報だけでなく、「自分たちには、こんなにもできることがあったのだ」「自分もまんざらではないな」と、自分自身への力を再認識し、誇りを持ち、自信が生まれる瞬間です。

Dream(理想)―理想の未来を思い描く

次に、「自分たちの力をもっと発揮すると、どんな世界を実現できるのか」を問いかけ、理想の未来を描きます。

過去の強みや体験を土台に、「どんな組織をつくりたいか」「○年先にはどんなチームになっていたいか」「どんな未来を目指したいか」を語り合い、理想の姿を明確にしていくのです。

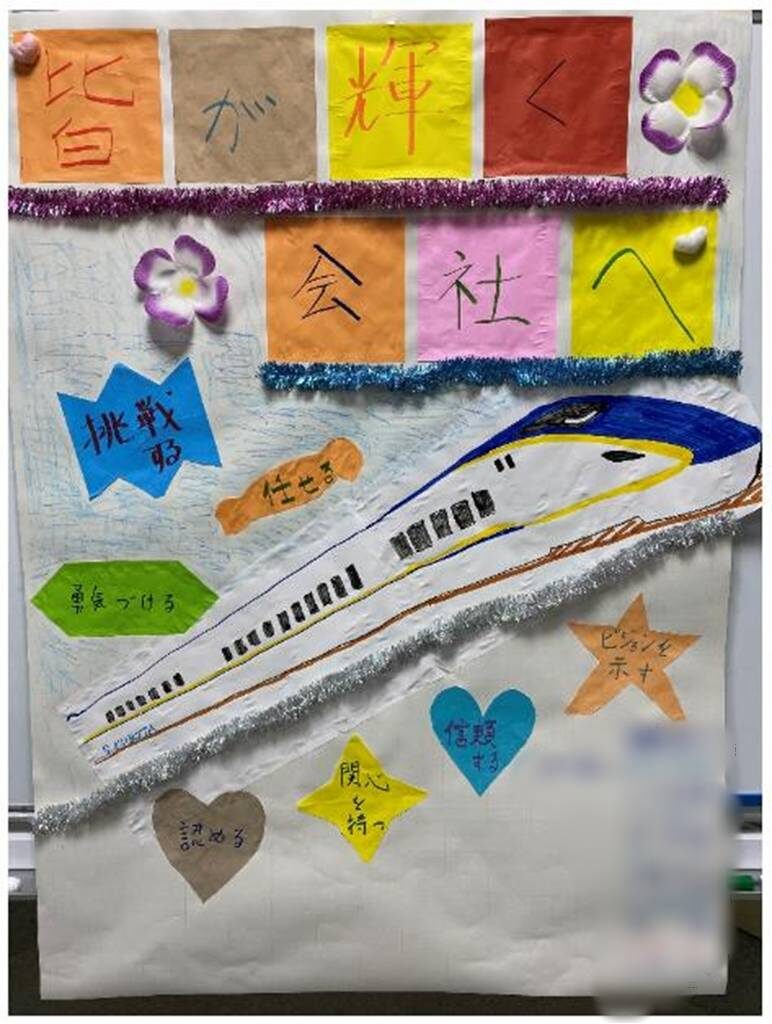

この写真はある企業でトップマネジメントグループがつくった理想の姿です。

「ビジョンを示す」「信頼する」「任せる」「挑戦する」「勇気づける」「認める」など、すでにやってきて、うまくいったことを重要な価値観として、「皆が輝く会社へ」と飛躍していこうとする未来を表しています。

この対話の中で生まれるのは、未来への期待と希望。

「こうなったら面白い」

「こんな未来ができたらふさわしい」

「みんなでこんな世界を作っていこう」

メンバーの心に描いた未来を実現したいという前向きなエネルギーが芽生えていきます。

Design(設計)―未来を形にする実現策を考える

描いた理想を実現するために、具体的な計画を立てるステップです。

- 「どんな仕組みや行動が必要か?」

- 「社内の教育体制はどうあるべきか?」

- 「社内の組織風土はどう変わればよいか?」

- 「制度で変える必要があるものはないか?」

などを、メンバー同士で知恵を出し合い、現実的なアクションプランに落とし込んでいきます。

理想の段階で示された「理想のすがた」をどのようにしたら実現できるかを、仲間との対話で考えます。

この段階を仲間と共に真剣に考えることで、理想段階で描いたありたい姿は「絵に描いた餅」ではなく、「自分たちの手で目指すもの・実現できるもの」へと変わります。

関係する人全員が巻き込まれていると、自分達の未来は自分達でつくれるという、強い確信とコミットメントをつくり上げることができます。

組織開発の場合は、これが変革の始まりです。また、人材開発の場合も、自分の強みを生かして、何をすれば自分の人生がより充実するかを決め、行動の変革はここから始まります。

Destiny(実行・継続)―行動を起こし、成果をつくりあげる

そして最後は、決めたことを実際に実行して、実現していくフェーズです。

ダイアナ・ホイットニーはJust Do It!とある企業のフレーズを使っています。

ここからは設計段階でつくった実現策を、具体的に、「いつまでに」「誰が」「何を」していくかを決め、実施計画をつくるのがこの実行計画の段階です。みんなで運命を切り開くという意味でダイアナ達は“Destiny”と名称にしました。

計画が出来たら、その実行メンバーとともに一歩を踏み出し、成果を挙げるまでの継続を大切にしていきます。

自分達で考えたことを自分達でやってみることで、私たちはさらに学び、変わることができます。

「自分たちの手でチームや組織の未来を創り上げている」という実感は、大きな自信となります。また、実行チームのメンバーと話し合い、工夫をしあい、問題解決をしながら進めることで、前向きな行動と挑戦の連鎖が生まれるのです。

このように、結果を創り上げている中で、より強固なチームの団結が生まれます。

組織の中に、主体性や当事者意識、そして責任感が根付くプロセスです。

AIの4Dプロセスは、単なるワークショップの手法ではありません。

それは、組織や人の可能性に光を当て、未来へ向かう力を呼び覚ますための大切な対話の道筋です。

こうしたプロセスを経てこそ、組織は本来の力を取り戻し、「自分たちの未来は自分たちで創る」という意識が育まれていくのです。

【5】AIの原則―人と組織の力を引き出す8つの原則

アプリシエイティブ・インクワイアリー(AI)は、ただの対話の技法ではありません。

それは、人と組織に本来備わっている可能性を信じ、それを引き出すための「哲学」でもあり、「姿勢」でもあります。

ダイアナ・ホイットニーは「4Dプロセスを使ってワークショップを行うだけでは、本来のAIのファシリテーターにはなれない。哲学を実践して、自らAIの哲学で行動する習慣が出来て、本来のAIファシリテーターになれるんですよ」と教えています。つまり、「AIを運営するための哲学が身についている必要がある」と言っているのです。ダイアナはその哲学を「原則」としてまとめています。

それが以下の8つの原則です。以下の順に説明します。

人と組織の力を引き出す8つの原則

- ポジティブの原則

- 社会構成主義の原則

- 質問同時性の原則

- 詩人の原則

- 期待成就の原則

- 全体性の原則

- 自己決定の原則

- As if”の原則

1. ポジティブの原則

ポジティブな感情が、人と組織の成長を促す。

課題を検討する際に、ポジティブに肯定的に問題を見ることが原則です。テーマをポジティブな視点で変換し、AIで使われる質問もポジティブな質問に変換し、実現策もポジティブな視点で策定します。それだけでなく、運営するファシリテーターにも、ポジティブな視点でモノを見て、感じることが求められます。ギャップアプローチのように否定的に問題を見るのではありません。

ポジティブ心理学の研究では、ポジティブ感情が創造性や学習意欲、人間関係の質、そして行動力を高めることが証明されています。

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)は、「できていること」や「良いところ」に焦点を当てることを大切にしています。人の心が開かれ、前向きな変化が生まれる土台はポジティブに物事を捉え、ポジティブな感情が豊かな組織をつくることが基盤になるのです。そこで生まれるポジティブな感情を大切にすると、良好な人間関係や、協力し合う環境、そして、前向きにチャレンジする文化が醸成されるのです。

2. 社会構成主義の原則

現実は、私たちの対話と関係性の中でつくられている。

「正しさ」や「事実」と思っていることも、実は対話や関係性の中でつくられたものです。

企業の中にいると分からないことが多いものですが、外から組織を見る私たちサクセスポイントのコンサルタントには良く見えることがあります。それは、企業によってそれぞれ異なる「常識」や「当たり前」を作っているということ。そして、組織にいる一人ひとりは、職場における「対話の質」や「関係性」が創り出した「当たり前」を使って、知らず知らずのうちに、毎日の判断をしているのです。

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)はこの視点を土台に、対話で新しい「当たり前」をつくることを大切にします。じつは、企業の当たり前は、それが適切な時にはとても強い力を発揮しまが、時代や環境が変わると、「当たり前」が、企業の成長や発展にブレーキをかけることがあるからです。

変化に対応できていない組織が多く見受けられます。「イノベーションが進まない」「指示命令が徹底していて、社員は指示待ち。」そんな、組織でよく見る光景は、トップが気づいて、「イノベーションが必要だ」「我々は恐竜になってはいけない」など発信しますが、それが、組織の末端まで浸透していないという状況。

そんな時には、一人ひとりを教育しても変化に対応する組織はつくれません。職場で起こっている「対話」と「(指示命令という)関係性」を変えるのです。組織全体の考え方を変革する必要があります。その組織全体の考え方の変革をスピーディーに進めたいときに、AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)が役立ちます。

3. 質問同時性の原則

変化は、問いを発した瞬間から始まる。

人は問いかけられるとすぐに頭を巡らし、何かを答えようとします。

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)では、「質問をどのように設定するか」を、とても大事にしています。質問の仕方で、チームや組織の向かう方向が決まってくるからです。

たとえば、「なぜできなかったのか?」という問いは、できなかったことや、自分たちがダメだったことに焦点を当てます。人や組織の課題は、ダメな原因を探っても、複雑な原因が絡み合っていて、真の原因を探し出すことができないことが多いのです。そして、人や組織にダメな原因を追究する過程で、嫌がられ、敬遠されて、物事がうまくいかなくなります。

一方で、「どんな時にうまくいったのか?」「どんな未来をつくりたいか?」という問いは、前向きな思考と行動を引き出します。そして、「うまくいったこと」をもっとやれば、多くの課題は解決することができるのです。

そして、上手な質問ができれば、真剣な対話を生み出します。イノベーションを進展させるなり、売上げを上げるなり、開発スピードを上げるなり、テーマに応じた大きな成果をもたらすことができるのです。

サクセスポイントではこのことをいくつも実証してきました。質問づくりには経験が必要ですが、私たちは、上手な問いをつくることが、その後の対話を促し、組織の未来を決めると考えています。

4. 詩人の原則

私たちは、多様な見方や意味づけをすることができる。

私たちは焦点を当てたものを多様な目で見て解釈ができます。詩人は波の満ち引きをみて、人生の浮き沈みを語ったり、同じように見える花を「世界でたった一つの花」と言ったりします。詩人は多様な視点で見て、物事を表現しているのです。そして、その表現に意味を持たせているのです。

ビジネスパーソンの例を挙げると、たとえば、仕事を与えられたときに、ある人は「また、仕事が増えた。そんなことできないよ」という見方や意味づけをします。一方、別の人は「また、仕事を与えてくれた。自分なりの最大限の力で挑戦してみよう。」と考えます。どのような見方をし、意味づけをするかによって、行動が変わり、成果が変わり、成長が変わってくるのです。組織も人も、ひとつの正解ではなく、たくさんの見方や意味づけすることができます。どこに目を向け、何を語るかで、組織の姿は大きく変わります。

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)は、詩人が、ものごとを多様な視点で見るように、人や組織の良さや可能性を見ることを奨励します。

5. 期待成就の原則

人は、思い描いた未来に向かって行動する。

「自分たちは、こうありたい!」

「自分たちの職場をこんな職場をつくりたい!」

「自分たちは○○の成果を絶対つくりあげたい!」

その想いが明確になり、その大切さを意識できると、人はそこに向かって動き始めます。しかし、意識しているだけでは、組織は動きません。ビジョンや理想像を言語化したり、ビジュアルで見える化したりすることで、組織のメンバーを一つの想いに集結すると大きな効果を発揮します。また、次に述べる「全体性の原理」で、組織内の多くの人がそのビジョンや理想像を共に作ることが大事です。この明確化と全体性の原理で、組織でおこなう日々の意思決定にも指針が生まれ、全員の「期待を成就する」未来が実現できるのです。

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)は、この「未来を描き、期待を成就する力」を大切にしています。

6. 全体性の原則

変化は、関係するすべての人を巻き込んで起こす。

組織文化の変容や大きな変化を実現するには、一部のリーダーだけでなく、現場を含む「全体の巻き込み」が大きな効果を生み出します。別の言葉でいうと、一部のほんの一握りの人たちが、組織を変えたいと思い、その方法を知っただけでは、組織を変革することは困難です。

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)は、多様な立場や役割を超えて、全員が対話に参加することを重視します。

共通の理想を語り合うことで、協働と理解が深まり、持続的な変化が可能になります。

また、組織全体で理想の姿を描くことで、自分たちが作った未来像を共有することができます。この全体を巻き込むことが、組織の風土や文化を変革する際に大きな力になります。

7. 自己決定の原則

人は、自分で決めたことには責任を持ち、行動しようとする。

これは、内発的動機付けで有名なエドワード・デシの「自己決定理論」そのものです。

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)では、参加者が自らテーマを選び、自ら対話で実現策を考え、自ら決めて動くことを大切にします。デシをはじめとする組織行動科学者も、この自己決定のプロセスが、内発的な動機づけを高め、主体的な行動を引き出すことが証明しています。

「自分で考えた」「自分たちで選んで決めた」「だから動く」という流れが、変化を自分ゴトにする鍵になります。主体的に動く自走する組織は自己決定できる組織環境から生まれるのです。その環境をAI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)で創り上げることができます。

8. “As if”の原則

「あたかも達成した自分達であるかのように振る舞うこと」が変化を加速する。

「できたらいいな」と思っていても、行動しなくては何も起こせません。「あたかも達成した自分達であるかのように振る舞う」ことが、未来の実現を引き寄せます。

たとえば、「ポジティブで思いやりのあるマネージャーになりたい」と思っていても何も変わりません。しかし、行動をし始めるとそう簡単には出来ないことに気づきます。すぐに、今までのネガティブな行動が出てしまうのです。「自分すら変革できない」と落ち込むことはありません。誰もが、行ったり来たりしながら、自己変革を達成していくものなのです。

自分の変革すらむずかしいのですが、組織の変革となるともっと難しくなります。

そこで、AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)が原則として提唱しているのが、“As If”の原則です。

たとえば、「イキイキとした職場」をつくるために、「ポジティブと思いやり」が必要だとみんなが決めたら、「あたかも自分たちはポジティブで思いやりのある人」として行動してみるのです。全体にこの考えが浸透するとお互いが励まし合って目的に進めることができるのです。これらの行動を習慣にすることによって、組織の変革ができます。この原則はチームも一緒です。

これは、自己効力感を高める心理学的アプローチでもあり、理想の姿を具体的な行動につなげていくための重要なアクションの方法なのです。

8つの原則の最後に

これら8つの原則は、AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)のすべての実践に通じる“哲学”です。より良い人生を送りたいという個人の課題から、チームの団結を高めたい、組織に、理念やバリューを浸透させたいなど、様々な規模に、そして様々なテーマにこれらの原則が適用されます。

「AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)のファシリテーターには、この8つの考え方を行動の習慣にしてほしい」とダイアナ・ホイトニーに教えてもらいました。

私たちサクセスポイントは、これらの原則を日常でも活かしながら、この原則に立脚して、一つひとつの対話の場を大切に設計し、組織と人が本来持っている力を、対話の中から呼び起こしていきます。だから、組織の本来目指したい目的・目標を達せいスる高い成果を創り上げることができるのです。

【6】事例とサクセスポイントのこだわり

私たちサクセスポイントは、これまで多くの企業や組織とともに、AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)のワークショップを企画し実践してきました。

業種も、介護・医療・製造・IT・流通・鉄道など、多岐にわたります。

私たちはAIの対話を通じ、こうした組織の課題解決を支援してきました。

例をあげると、

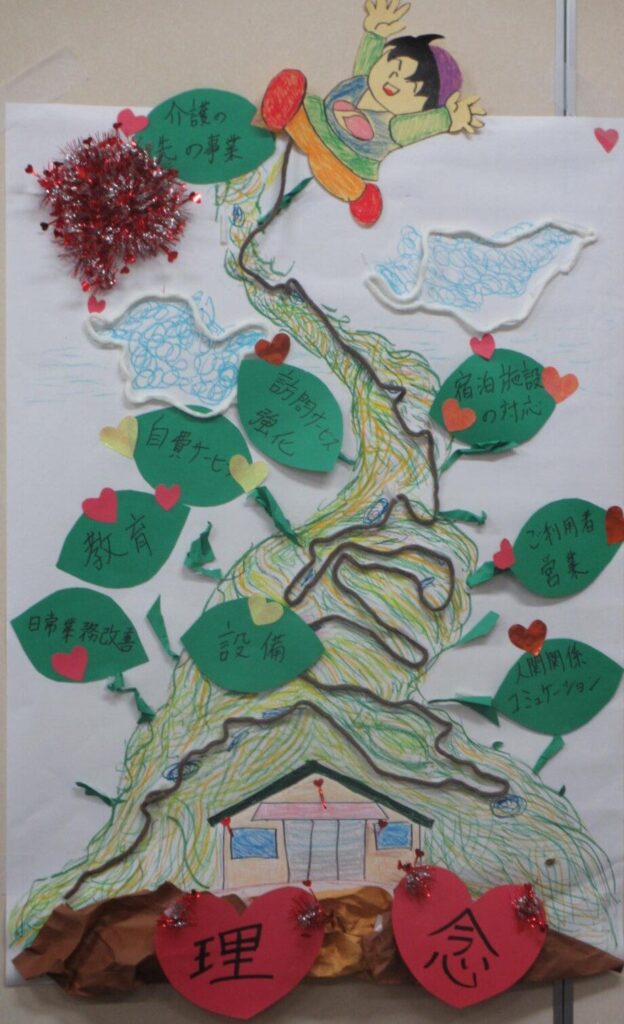

ある介護事業所では、理念や行動規範が形骸化し、現場の主体性が失われつつありました。

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)の対話を重ねた結果、理念が職員一人ひとりの言葉として蘇り、「理念の下で、私たちが戦略をつくろう」という動きが生まれ、ビジネスの発展させるアイデアが出ただけなく、利用者満足度の向上にもつながったのです。

また、別の例です。

自動車販売業のある会社では、指示命令型の組織から脱却できず、若手社員の離職が続いていました。そこで、インナーブランディングの活動をしました。つまり、理念や行動指針をベースにどんな会社にしたいかをみんなで考える対話の場を作ったのです。AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)を取り入れたことで、社員が自分の言葉で理念や行動指針を語れるようになり、お互いに協力する職場がつくりあげることができました。離職率は大幅に低下。「働く場」としての魅力が再び感じられる組織へと変化していきました。

こうした場面を通じて、AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)を実施する私たちが大切にしているのは、

- お互いのいいところ認め合い人間関係のよい職場をつくること

- 相互理解を深め、お互いの強み・弱みを認識し、協力しあう職場をつくること

- 組織の文化を創り上げ、誰もが働きやすい環境を創り上げること

- 一人ひとりが躊躇せず、挑戦できる職場をつくること

- 一人ひとりの力と組織の力を最大化し、競争力のある組織・企業になっていくこと

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)を「単なるワークショップを実施する手法」として導入するだけではありません。企業を、組織の目的を達成するために、最大の力を出せる組織にしていくことなのです。

そのために、対話を重ねながら組織の全体に、人々のポジティブで前向きな気持ちを大きく育て、主体的に動けるチームをつくることに邁進しています。

どんな現場にも、「大切にしたい思い」や「眠っている強み」が必ず存在します。

それが、改めて言葉になった瞬間、組織の空気は大きく変わり始めるのです。

サクセスポイントは、これからも一つひとつの現場に丁寧に向き合い、

AIの対話を通して、組織と人の可能性を引き出す伴走者であり続けます。

【7】まずはお気軽にご相談ください

組織には「強み」や「可能性」が眠っています。しかし、誰もが表面的な強みにしか気づいていないことが多くあります。

AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)は、そうした力に光を当て、自分たちの力を見直します。そして、対話を通じて未来を描き、行動へとつなげていく考え方であり、プロセスです。

私たちサクセスポイントは、AIの考え方と実践を通じて、組織や人の可能性を引き出すお手伝いをしています。これまで、多くの現場で「自分たちの力に気づいた瞬間」に立ち会い、その後の組織の変化をともに見届けてきました。

もし今、組織づくりやチームの力に課題を感じているのであれば、まずは、私たちにご相談ください。

もっと、AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)を知りたい、具体的な事例を知りたいかたは、こちらから連絡ください。

AIの考え方やプロセスは、「人と組織の力を引き出す対話の場」をつくり、人を、組織を前向きに、主体的に変革していきます。

自信に目覚めた人は強いです。どんどん自力で動き始めます。それを創り上げるのがAI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)です。

一緒に、組織の中に眠る力を見つけ、未来を描く一歩を踏み出してみませんか?

私たちは、その伴走者として、丁寧にサポートいたします。